2024年10月12日至13日,2024浦江创新论坛—“神经科技创新论坛:脑、心智与神经技术”在上海浦东成功举办!

会议围绕“脑、心智与神经技术”主题,邀请了国际神经科学和神经调控领域的杰出学者进行专题演讲,深入精神健康的基本机制、创新神经技术的解决方案以及转化临床研究的进展,推动神经与精神疾病的有效干预方法。

为期两天的论坛设有专题学术讲座、青年学者论坛、招聘专栏和学术海报评选等活动,与会者进行了广泛的交流,讨论气氛热烈,成果丰硕。

复旦大学姜育刚副校长致辞

论坛邀请了复旦大学副校长姜育刚教授致开幕词。姜校长热烈欢迎了来自全球神经科技领域的专家学者,并对大家齐聚上海表示诚挚感谢。同时在致辞中特别强调国际间的合作与跨学科的交流是解决当前神经科学领域重大挑战的关键,希望通过此次论坛加强全球研究者之间的联系,推动科学与技术的共同进步。

立足国际视野

深入探讨神经科技的前沿应用

跨物种研究

推动精神疾病的治疗突破

Trevor Robbins教授(剑桥大学、复旦大学)以其开创性的跨物种研究为基础,深入探讨了精神疾病的复杂机制。Robbins教授演讲围绕如何通过对比人类和动物的行为任务,帮助识别精神疾病的神经基础,进而推进药物开发。他以多动症(ADHD)的研究为例,展示了利他林和阿托莫西汀等药物在减少冲动行为方面的显著效果,并提出阿托莫西汀在成瘾治疗中的潜力。Robbins教授强调,这种跨物种研究为未来精神疾病的精准治疗带来了新的方向,为加速药物研发提供了强有力的支持。

脑深部电刺激与新型神经调控技术

在抑郁症治疗中的应用

Máté Dániel DÖBRÖSSY教授(弗赖堡大学)通过动物模型研究了脑深部电刺激(DBS)对中脑-前脑通路的调控机制,探讨了多巴胺在调控抑郁症症状中的作用,观察到DBS对抑郁症状的显著改善。此外,DÖBRÖSSY教授介绍了一种非侵入性神经调控手段——硬膜外聚焦超声,该技术在动物实验中显示出潜力,未来可能作为DBS的替代或辅助手段。

数字孪生模型

推动精神分裂症和抑郁症的精准治疗

冯建峰教授(复旦大学)展示了如何将大脑成像数据与AI技术相结合,利用大数据分析来解码精神分裂症和抑郁症的病理机制。冯建峰团队实现了数字孪生脑的模拟,能够根据患者的生理和基因特征,模拟疾病的进展和治疗反应。这一技术有望在未来通过精准预测和个性化治疗,推动神经疾病的研究和治疗发展。

生物标志物

在精神疾病药物开发中的关键作用

吴畏研究员(上海交通大学)深入探讨了疗效预测生物标志物在精神疾病药物开发中的应用。吴教授介绍了精神疾病标准疗法的疗效预测脑电生物标志物,并讨论了人工智能驱动的生物标志物识别过程中存在的关键问题,强调前瞻性验证的必要性。吴教授还介绍了所开发的精神疾病新药,用于治疗抑郁症和其他精神疾病,基于脑电生物标志物的临床试验取得了显著成果。他认为,随着AI和机器学习技术的加入,生物标志物的预测能力将进一步提升,推动精神疾病的精准医疗发展。

扣带回与丘脑解剖变异

在精神分裂症幻觉中的作用

Graham Murray教授(剑桥大学)聚焦于精神分裂症患者的幻觉与扣带回、丘脑的解剖变异之间的关系。Murray教授通过大规模meta分析发现,扣带回体积的变异与患者的幻觉症状密切相关,并提出这些解剖结构的差异可能影响精神分裂症的治疗效果。他强调,理解大脑的个体解剖差异对于优化精神分裂症的治疗策略至关重要。

个性化策略

改善儿童心理健康

Anna-Elizabeth Moore Winter助理教授(剑桥大学)在论坛上讨论了如何基于个体的遗传和环境风险,制定个性化的儿童心理健康预防策略。通过综合评估儿童的多重风险因素,提出了精准干预的方法,并展示了在学龄前儿童中取得的成功案例。Winter教授呼吁将这一策略推广到教育和医疗系统中,以提升心理健康问题的预防效果。

神经科技的转化应用

创新突破与临床实践

侵入性与非侵入性技术

调控大脑认知

方方教授(北京大学)探讨了通过侵入性和非侵入性技术(如经颅磁刺激、经颅直流电刺激等)调控大脑认知的研究。这些技术能够通过调节大脑网络,研究神经活动与人类认知和行为的关系,提供了新的大脑可塑性和学习机制的见解。

自适应脑深部电刺激

改善帕金森病患者的睡眠质量

Huiling Tan教授(牛津大学)介绍了自适应脑深部电刺激(DBS)技术在改善帕金森病患者睡眠质量中的研究成果。Tan教授团队探索了如何通过DBS技术,在大脑状态改变时自动调整刺激参数,尤其在睡眠期间,实现更有效的干预,从而提升患者的生活质量。

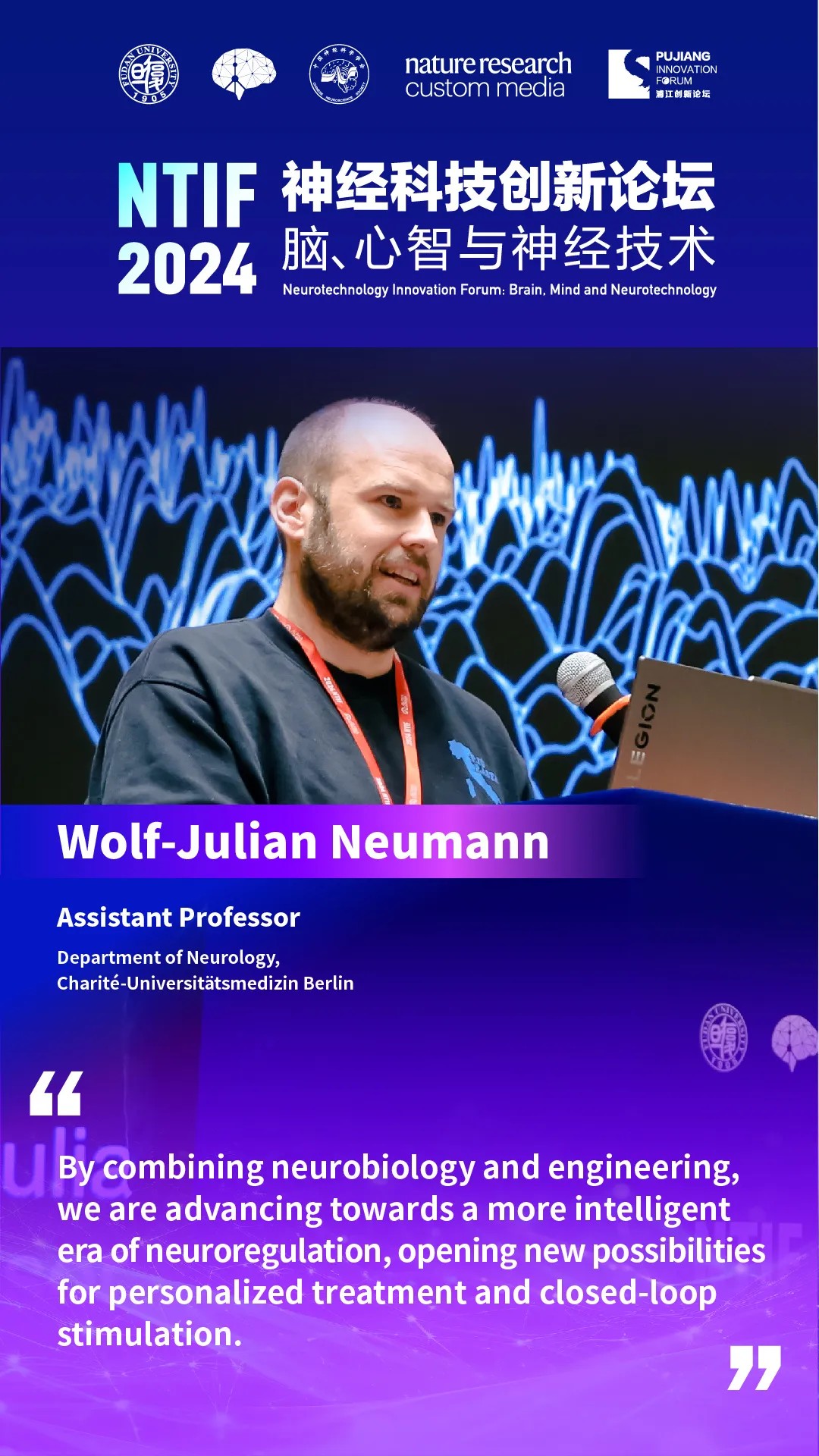

智能神经回路

与闭环刺激的未来

Wolf-Julian Neumann助理教授(柏林夏里特医学院)探讨了脑深部电刺激和闭环神经调控技术在脑部疾病治疗中的未来应用。Neumann教授强调通过结合神经生物学和工程学的方法,能够更好地理解脑疾病的机制,并设计个性化的治疗方案,未来闭环刺激系统将进一步提升治疗效果。

多部位组合刺激

缓解神经性疼痛

王守岩研究员(复旦大学)分享了关于脑深部电刺激治疗神经性疼痛的研究。他提出通过探索不同的神经通路和刺激策略,如多部位组合刺激和闭环刺激,能够有效缓解神经性疼痛,并探讨了神经振荡在疼痛处理中的作用。

神经调控技术

改善冲动与风险行为

Valerie Voon教授(剑桥大学、复旦大学)重点探讨了经颅磁刺激(TMS)和脑深部电刺激(DBS)在改善冲动行为和风险决策中的应用。Voon教授展示了成对联想刺激(PAS)和漂移扩散模型(DDM)在提高冲动控制和神经可塑性中的应用,并强调了闭环神经调控系统在动态个性化治疗中的潜力。

经颅磁刺激

在精神障碍中的个性化应用

Paul Fitzgerald教授(澳大利亚国立大学)回顾了经颅磁刺激(TMS)在抑郁症及其他精神障碍中的应用历史,并探讨了未来TMS个性化治疗的潜力。他提出,闭环调控系统能够实时反馈患者脑电活动,动态调整刺激强度,实现更精准的干预。

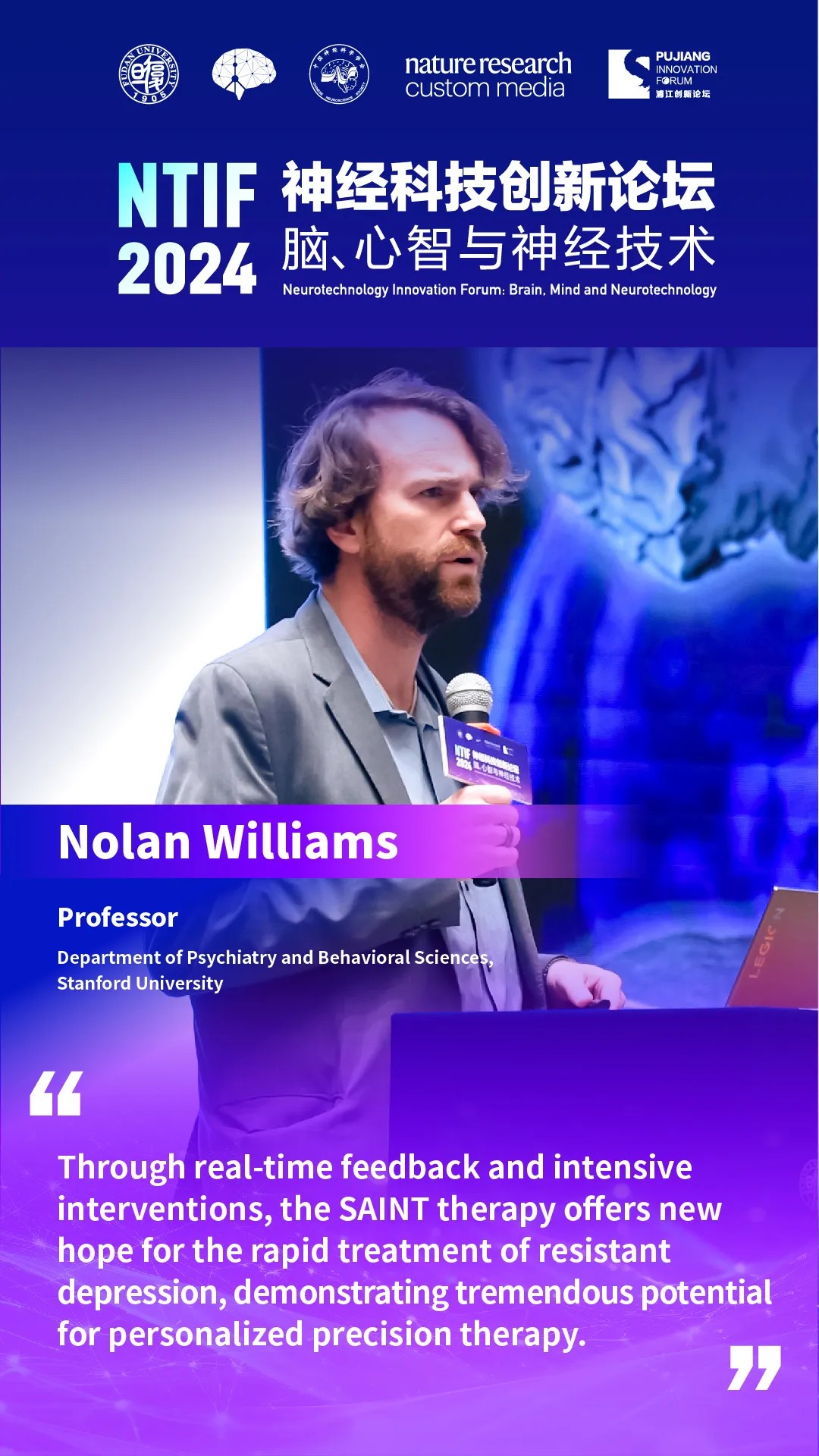

SAINT疗法

——快速治疗抑郁症的创新突破

Nolan Williams教授(斯坦福大学)介绍了斯坦福加速智能神经调控疗法(SAINT),该疗法通过密集、高频的TMS疗程在短时间内显著改善抑郁症状,尤其适用于需要快速干预的患者。Williams教授进一步探讨了SAINT疗法在开放回路和闭环调控系统中的应用,强调了未来个性化精准干预的发展方向。

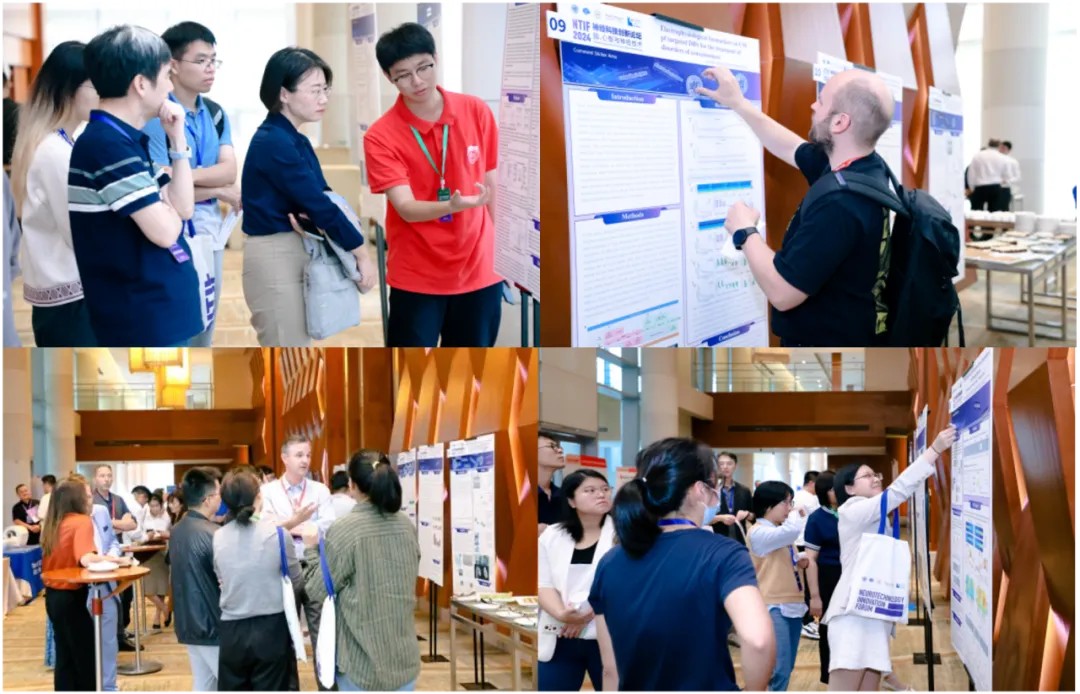

青年学者论坛

激发新生代科研动力

在青年学者论坛中,参会的青年研究者们通过口头报告和海报交流的形式积极展示了他们的创新研究成果,体现了青年学者在神经调控和精神健康领域的卓越潜力和创新思维。

青年学者口头报告

海报区学术交流

优秀学术奖获奖名单

一等奖:Yueming Gao

Department of Psychiatry, University of Cambridge

《Thalamic Nuclei Volume Alterations in Psychosis: Insights from a Novel Parcellation Method》

二等奖:Yatong Wen

Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences

《Theta-band Temporal Interference Stimulation of the Dorsolateral Anterior Cingulate Cortex Alters Abnormal EEG Signals in the Reward Processing of Individuals with Food》

三等奖:Bingbing Zhang

Department of Rehabilitation Science, The Hong Kong Polytechnic University

《Interindividual Variability in TMS-Induced Electric Fields: A Computational Study of Different Cortical Motor Areas》

优秀海报奖获奖名单

一等奖:Chenghao Xing

Fudan University

《A Stimulation-Artifact-Free Recording System for Closed-loop Deep Brain Stimulation》

二等奖:Weili Xia

The Hong Kong Polytechnic University

《The Pattern of Hemodynamic Response to iTBS of the Left DLPFC: A Concurrent iTBS/fNIRS Study》

三等奖:Hongfang Han

Shanghai Institute of Technology

《Brain Age Prediction Based on Dynamic Functional Microstates Networks》

青年学者论坛颁奖

加强国际合作

共同促进神经调控技术创新生态

复旦大学类脑智能科学与技术研究院副院长王守岩

在闭幕致辞中,复旦大学类脑智能科学与技术研究院副院长王守岩研究员对本次为期两天的神经科技创新论坛圆满落幕表示热烈祝贺。神经调控技术在神经与精神疾病治疗中的前景无限,未来希望与与会专家和研究者们携手努力,深化国际合作,推动跨学科交流,通过协同创新,将科研成果快速转化为临床应用,也期待神经科学领域的持续进步与发展,为全球健康与福祉作出更大贡献。