11月11日下午,2024浦江创新论坛(第十七届)的会议季活动之一,以“AI for Science双螺旋引擎驱动科研新范式”为主题的2024科学智能创新论坛在上海圆满举行。本次论坛由上海市科学技术委员会和徐汇区人民政府指导,复旦大学、上海科学智能研究院主办,上海交通大学、西湖大学、上海创智学院及集智俱乐部共同协办。

复旦大学党委书记裘新、上海市科学技术委员会副主任屈炜、上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬、上海市教育委员会副主任刘力、上海市徐汇区委副书记、区长王华,先后进行了大会致辞。

会上,全球顶尖科学家和行业翘楚汇聚一堂,围绕 AI 与生命科学、物理化学、材料、气象气候等领域的科研创新与应用开深入交流,分享前沿智慧,展望未来趋势。中国科学院院士、北京科学智能研究院理事长、北京大学国际机器学习研究中心主任鄂维南,美国国家科学院院士、加利福尼亚大学旧金山分校药物化学系教授William F. DeGrado,分子之心创始人、国际计算生物学会Fellow许锦波,复旦大学浩清特聘教授、上海科学智能研究院院长漆远,上海交通大学教授、IAPR Fellow严峻驰等科学智能领袖发表主旨演讲。

复旦大学校长助理、上海科学智能研究院理事长吴力波与上海科学智能研究院首席战略官、复旦大学兼职教授杨燕青分别主持了上下半场活动。

论坛上,全场嘉宾共同见证了Planet Intelligence @ Climate、女娲-生命流体大模型、女娲-基因导航大模型以及女娲-生物结构大模型等多项重要科研成果的发布。同时,上海科学智能研究院(下称“上智院”)联合复旦大学、集智科学研究中心和阿里云,共同发布了“科学智能前沿观察”。

上智院与复旦大学、德勤管理咨询(上海)有限公司(下称“德勤中国”)、上海海洋大学以及国家蛋白质科学研究(上海)设施在会上签署了三项重要合作协议。这些合作将整合多方资源,共同推进科学智能领域在金融、工业制造、生物科技、远洋渔业等行业的创新应用,促进人工智能与各产业的深度融合。

此外,由复旦大学和上智院联合主办、阿里云协办、中国银行上海市分行支持的第二届世界科学智能大赛在会上举行了颁奖典礼,来自生命科学、地球科学、物质科学、社会科学、逻辑推理等五大赛道的30支决赛队伍分获一二三等奖,晋级本次大赛复赛的4组高中生团队则被授予了“未来新星”称号。各界嘉宾与获奖选手共聚一堂,共同见证这一年度创新赛事的盛大落幕。

科学智能前沿观察

推动生态创新发展

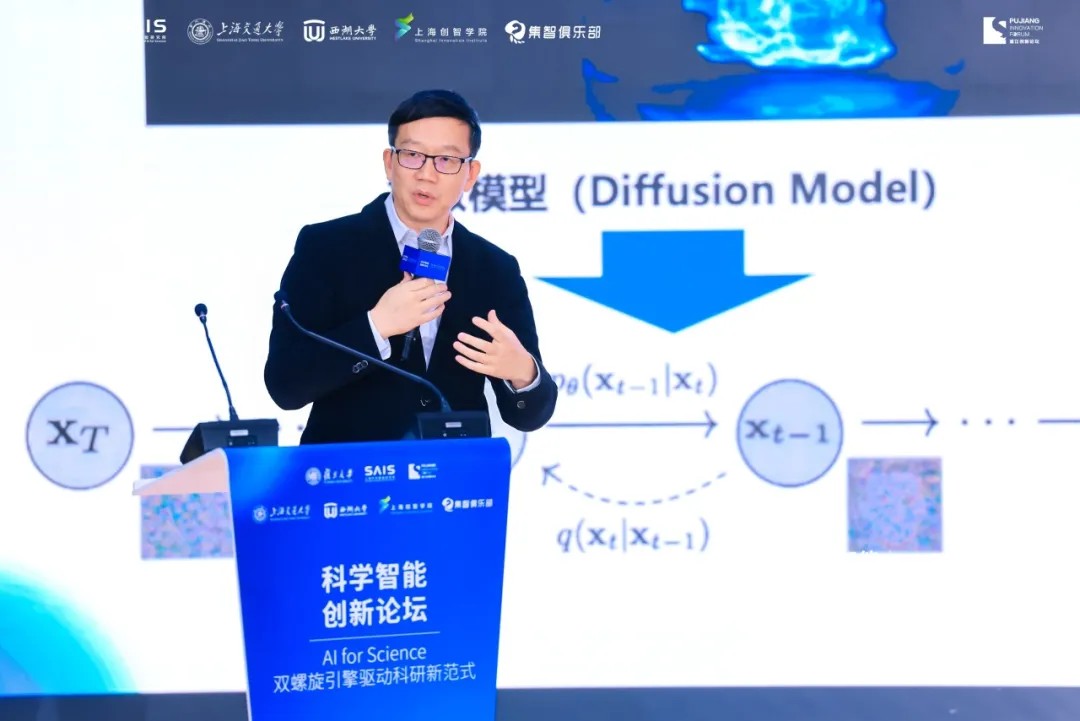

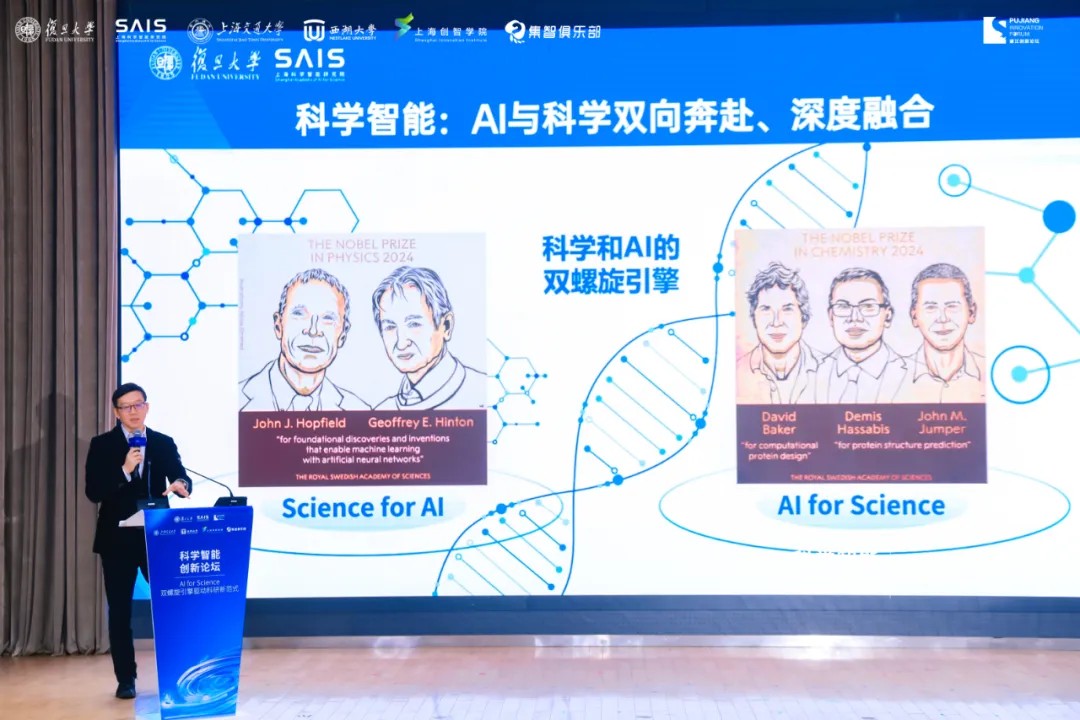

在论坛上的主旨演讲,上智院院长、复旦大学浩清特聘教授漆远分享了对科学智能生态的发展洞见,并发布了《科学智能前沿观察》。该报告概述了科学智能的定义与发展范式,深入总结并凝练了科学智能领域的若干前沿方向。报告由上智院联合复旦大学、集智科学研究中心及阿里云共同编制,基于与科学智能领域前沿研究学者的大量深度访谈与调研,旨在为推动科学智能创新与发展提供参考。

(漆远)

“科学智能前沿观察”涵盖AI for Science、Science for AI和科学智能基础设施三个维度,其中,AI for Science的前沿方向包括垂直领域科学大模型、融入先验知识的AI模型、基于LLM模型的科学研究、从提出假设到自动验证的AI科学家、以及复杂世界的多智能体建模;Science for AI的前沿方向则覆盖了物理世界的第一性原理和科学启发的可解释AI新架构;科学智能基础设施前沿方向包括合成数据和新型智能计算。展望未来,面向可信可解释的科学世界模型和上述九个方向共同构成科学智能十大前沿。

四大科研成果发布

科学智能赋能未来

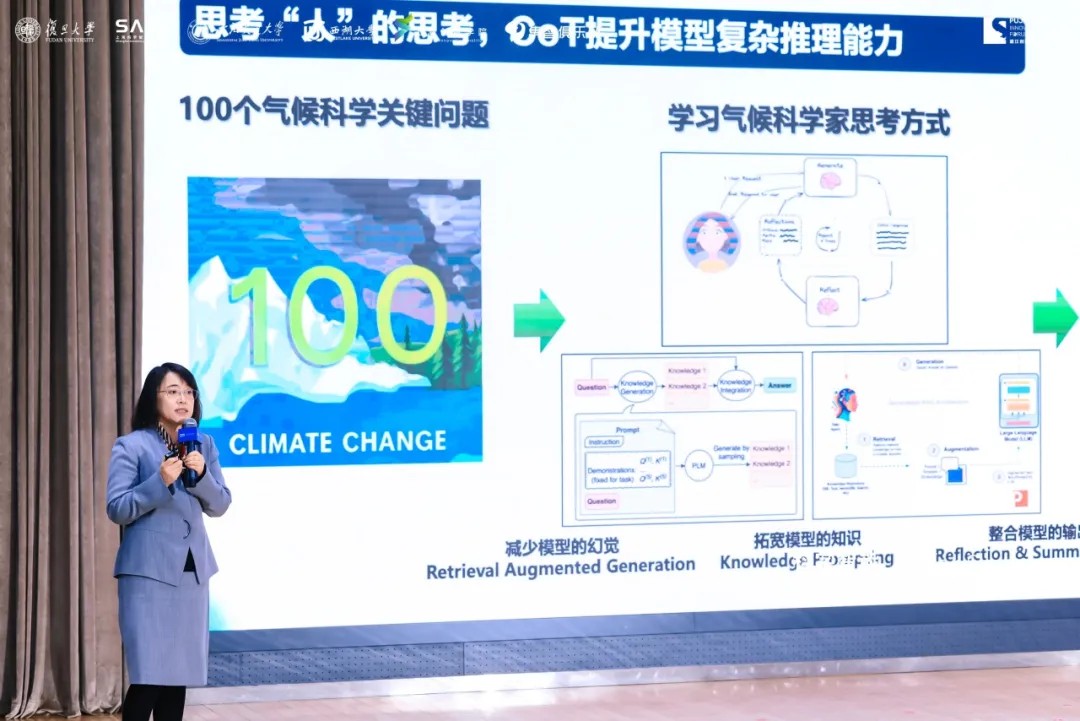

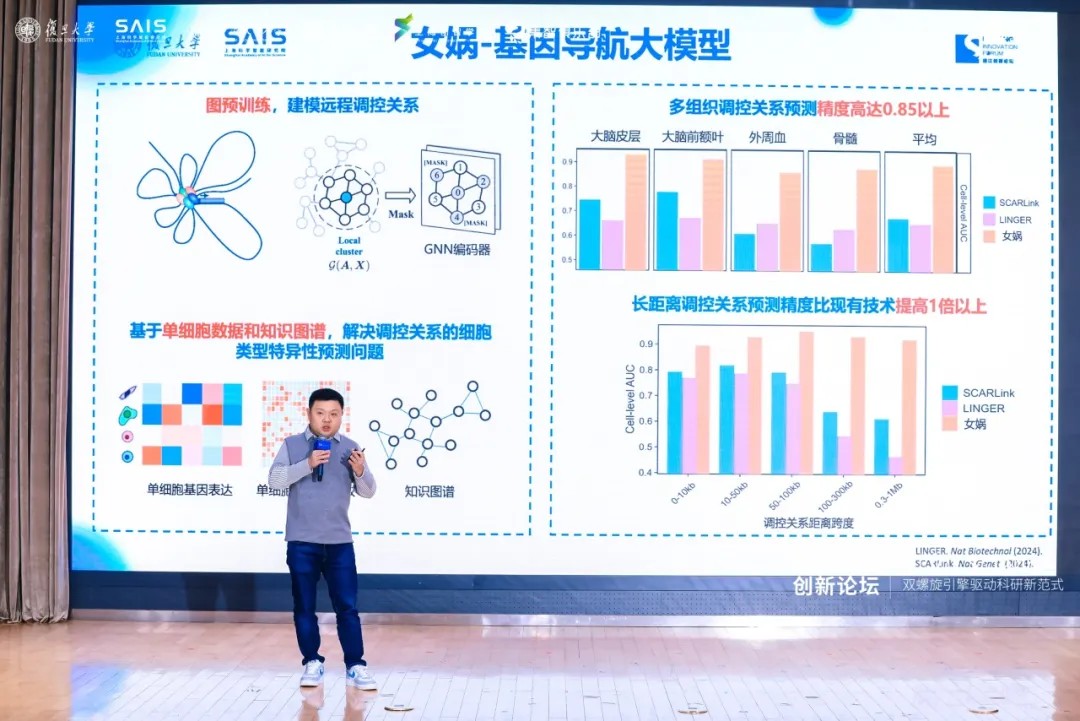

会上,复旦大学、上智院等联合发布了一系列突破性的垂直领域科学大模型,包括Planet Intelligence @ Climate、女娲-生命流体大模型、女娲-基因导航大模型以及女娲-生物结构大模型等,涵盖气候科学、药物研发、基因组研究、生命流体力学等多个前沿领域,为应对气候变化、推动精准医疗和生物技术创新提供了强大支持。

(从左至右依次为:吴力波、程远、朱思语)

Planet Intelligence @ Climate是中国首个自主研发的气候科学大语言模型,由复旦大学、上智院和上海创智学院共同研发,专注于解决专业气候问题。模型基于LLM-ABM体系,通过多智能体建模增强了场景适应能力,并利用数据闭环机制优化气候数据反馈,将为气候研究人员、国际气候谈判和政策制定提供智能支持,助力中国绿色低碳发展。测试显示,Planet Intelligence @ Climate基于LLM-ABM体系,融合海量领域专业知识。相较于底座模型和其他通用大模型,Planet Intelligence @ Climate更擅长解决专业科学问题。

“女娲”系列生命科学大模型由复旦大学与上智院共同研发。“女娲-生物结构大模型”采用先进的DiT扩散模型架构,在生物分子结构预测上超越了现有水平。该模型支持蛋白质与抗体药物开发,能精准预测分子与靶标的结合亲和力,为癌症免疫治疗和重大疾病治疗提供助力。接下来,“女娲-生物结构大模型”的核心功能将逐步开放,为学术界和产业界提供支持、搭建合作生态。

“女娲-基因导航大模型”结合图神经网络和调控关系知识图谱,提升了基因调控预测的精度,特别是在非编码区调控关系的预测上展现了卓越表现,将为精准医疗和疾病基因研究提供重要支持。“女娲-基因导航大模型”会首先开放基因调控关系图谱和预测接口,然后逐步完善功能。

“女娲-生命流体大模型”则以全球最大器官流体力学数据库为基础,大幅提升流体模拟效率,助力脑动脉血液流动等疾病机制研究。“女娲-生命流体大模型”未来将开放模型功能,推动对如动脉硬化、血栓和肿瘤微环境变化等疾病的发病机制的研究,助力学术界和工业界进一步探索和优化生物医学领域的流体力学应用。

产学研联动

三项合作推动全链条创新

复旦大学、德勤中国、上智院的三方合作,将在科学智能领域建立多层次合作生态圈,为AI人才提供从教育到产业的全链条支持,紧密围绕社会需求,培养面向未来的跨界AI人才,以实现AI在金融、工业、健康管理及城市治理等领域的深度应用。三方将聚焦于人工智能、生命科学、智能制造等前沿领域的科研突破,定期发布科学智能行业白皮书,构建高水平的科学智能智库与产学研用全链条对接平台,为相关政策和产业发展提供前瞻性建议。

上海海洋大学与上智院共同成立“智能远洋渔业联合实验室”,并以此建立一个长期且稳定的产学研合作机制。基于伏羲系列大模型,双方将一起针对人工智能在国际渔业谈判、渔情预报、渔业资源评估等多个领域开展深入合作。双方还将在数据共享、算法优化及产品研发方面展开深入合作,为远洋渔业的可持续发展提供前沿科技支持。

此外,国家蛋白质科学研究(上海)设施与上智院的合作,将生物数据与人工智能紧密结合,为科学智能生态系统注入强劲动力。作为本次合作的核心,上智院将通过战略规划与技术创新,带动生物数据处理和女娲系列生命科学大模型的研发。国家蛋白质科学研究设施提供逾二十万条生物大分子结构数据,双方将以此为基础,集中攻克生物数据分析与智能算法应用的关键难题,推动生物数据深度处理与智能化的突破,为生命科学的技术创新和成果转化提供有力支持。

两项前沿对话

学者企业家围坐碰撞AI发展

本次论坛上,多位一线学者和产业才俊也围坐一堂,围绕“通往物质世界的AI大模型之路”、“o1之后AI何去何从”等话题分享碰撞。

以“通往物质世界的AI大模型之路”为主题的前沿对话由北京科学智能研究院院长、深势科技创始人兼首席科学家张林峰主持,复旦大学物理学系谢希德特聘教授向红军、西湖大学人工智能系特聘研究员吴泰霖、深度原理创始人&CEO贾皓钧、上海交通大学材料学院副教授饶梓元共同探讨。

以“o1之后AI何去何从”为主题的前沿对话由未尽研究创办人周健工主持,复旦大学计算机科学技术学院教授、上海市数据科学重点实验室主任、上海科学智能研究院AI科学家肖仰华、南京大学人工智能学院教授俞扬、之江实验室数据枢纽与安全研究中心副主任陈红阳共同探讨。

在思想碰撞与智慧交融中,本次论坛为AI驱动科研创新揭开了新的篇章,期待科学智能不断开辟未来边界、推动社会发展。

感谢各位领导、嘉宾和观众的莅临与关注!科学智能创新论坛,我们明年再见!